EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MARKETING A TRAVÉS DE LA CONSISTENCIA ESTRATÉGICA: UNA PROPUESTA TEÓRICA Y METODOLÓGICA

MARÍA ÁNGELES NAVARRO BAILÓN1, MARÍA SICILIA PIÑERO2, ELENA DELGADO BALLESTER3

1Doctora en Ciencias de la Empresa, Universidad de Murcia, España. Profesora ayudante LOU, Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, Universidad de Murcia, España. Dirigir correspondencia a: Facultad de Economía y Empresa, Campus Universitario de Espinardo, 30100 Espinardo, Murcia, España. angelesn@um.es

2Doctora en Ciencias de la Empresa, Universidad de Murcia, España. Titular de Facultad, Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, Universidad de Murcia, España. Dirigir correspondencia a: Facultad de Economía y Empresa, Campus Universitario de Espinardo, 30100 Espinardo, Murcia, España. sicilia@um.es

3Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Murcia, España. Titular de Facultad, Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, Universidad de Murcia, España. Dirigir correspondencia a: Facultad de Economía y Empresa, Campus Universitario de Espinardo, 30100 Espinardo, Murcia, España. elenadel@um.es

Fecha de recepción: 18-07-2008 Fecha de corrección: 18-12-2008 Fecha de aceptación: 20-04-2009

RESUMEN

Mucho se ha hablado hasta ahora acerca de la gestión integrada de las herramientas que conforman el mix de comunicación (Comunicación Integrada de Marketing). Sin embargo, la mayoría de los estudios desarrollados al respecto se han dedicado a analizar los efectos económico-financieros que esta forma de gestión puede tener para las empresas, de manera que muy poco se ha constatado acerca de la eficacia que posee una campaña integrada de comunicación desde el punto de vista del consumidor. Partiendo de la consistencia estratégica como vía de integración, en el presente trabajo se plantean los efectos que puede ejercer una campaña integrada sobre el procesamiento de la información y sobre las evaluaciones que el consumidor hace de la campaña.

PALABRAS CLAVE

Comunicación Integrada de Marketing (CIM), consistencia estratégica, consumidor.

Clasificación JEL: M31

ABSTRACT

Consequences of integrated marketing communication through strategic consistency: a theoretical and methodological proposal

There has been an increasing interest in the area of integrated marketing communications during the last years. However, most studies have mainly focused on the economical and financial effects that this strategy has for companies, while very little is still known about the effectiveness of an integrated marketing communication campaign. By using a strategic consistency perspective, this work presents a series of effects about the influence of an integrated strategy on consumer evaluation of the campaign.

KEYWORDS

Integrated Marketing Communication (IMC), strategic consistency, consumers.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, los diferentes agentes que intervienen en el proceso de comunicación han operado en un sector relativamente competitivo en el que la mayor parte del presupuesto comunicacional se ha destinado fundamentalmente a la publicidad masiva convencional. Sin embargo, en las últimas décadas el sector de la comunicación ha experimentado ciertos cambios que han afectado considerablemente a la forma de operar de los diversos agentes que intervienen en él.

La mayor competitividad en el mercado y la saturación publicitaria, han obligado a los anunciantes a diversificar su presupuesto de comunicación hacia otros instrumentos como refuerzo de la publicidad (Kitchen, Brignell, Li y Spickett, 2004), dificultando aún más la gestión de la comunicación al tener que escoger entre un elevado número de alternativas. La planificación, la gestión y el control de la comunicación, han pasado a ser desarrolladas en mayor medida por el departamento interno del anunciante, compartiendo en mayor o menor grado ese proceso con una o varias agencias de publicidad. Asimismo, las agencias publicitarias de carácter tradicional se han ido enfrentando a una mayor competitividad con el surgimiento de nuevos tipos de agencias que ofrecen al cliente servicios especializados (agencias de marketing directo, despachos de relaciones públicas, agencias interactivas, etc.), siendo las agencias especializadas en los medios las que más importancia han adquirido en la actualidad (Rodríguez, Suárez y García, 2007). Esta diversidad de agencias ha supuesto que la gestión de la comunicación se comparta con varias de ellas, ocasionando de esta forma mayor heterogeneidad en los mensajes y campañas a desarrollar.

Los propios medios convencionales se han fragmentado dando lugar a un mayor número de soportes dirigidos a audiencias más específicas y el desarrollo de las nuevas tecnologías ha conllevado al surgimiento de un nuevo concepto de soporte publicitario en el que se apuesta por la comunicación interactiva (Ruiz y Sicilia, 2002). Finalmente, el propio consumidor se ha vuelto más escéptico ante los estímulos comerciales (O’Guinn, Chris y Semenik, 2004), de manera que se hace necesario establecer una comunicación, directa e individualizada entre la empresa y el cliente (Duncan y Moriarty, 1998; Rodríguez, 2007). Esta problemática exige adoptar una nueva forma de gestionar los diferentes instrumentos de comunicación con una perspectiva más integradora, con el propósito de unificar esfuerzos que consigan impactar en mayor medida al consumidor y reforzar la imagen de marca.

Para responder a esta necesidad surge el enfoque de Comunicación Integrada de Marketing (CIM). La primera definición sobre el concepto data de 1989 (véase Duncan y Caywood, 1996, p. xiv). Según la Asociación Americana de Agencias de Publicidad (AAAA), la CIM se basa en una gestión unificada de las diversas herramientas que conforman el plan de comunicación desde un punto de vista integrador, con el objetivo de alcanzar efectos de carácter sinérgico así como un mayor impacto. Desde el nacimiento del enfoque CIM a finales de la década de los años ochenta, gran parte de la literatura desarrollada al respecto ha adoptado esta perspectiva de gestión en la que se pone de manifiesto la mayor preocupación que poseen tanto anunciantes como agencias de publicidad, por modificar su estrategia de comunicación hacia una perspectiva integrada. Al mismo tiempo, se han constatado los efectos sinérgicos que tiene la integración sobre los principales indicadores económico-financieros de la empresa, tales como la mayor rentabilidad, una disminución de los costos o el incremento en las ventas (Duncan y Everett, 1993; Eagle y Kitchen, 2000; Eagle, Kitchen, Hyde, Fourie y Padisetti, 1999; Kitchen y Schultz, 1999; McArthur y Griffin, 1997; Schultz y Kitchen, 1997).

No obstante, son pocos los estudios orientados a analizar los efectos cualitativos que la integración provoca en el receptor de la comunicación, es decir, en el consumidor (Duncan y Caywood, 1996). Además, los trabajos existentes en este ámbito presentan algunas deficiencias desde el punto de vista conceptual y metodológico. Algunos confunden el concepto coordinación con el de integración al tomar como referencia de campaña integrada un uso coordinado de medios publicitarios (Chang y Thorson, 2004; Edell y Keller, 1989). Otros no especifican la estrategia o vía mediante la cual se diseña la propia integración (Loda y Carrick, 2005; Naik y Raman, 2003; Naik, Raman y Winer, 2005; Seung, 2003; Stammerjohan, Wood, Chang y Thorson, 2005).

Teniendo en cuenta el estado actual de la literatura expuesto anteriormente, y el papel que desempeña el procesamiento de la información, así como la persuasión del individuo en la eficacia de toda estrategia de comunicación, en este trabajo se aborda el estudio de la comunicación integrada de marketing desde la óptica del consumidor. Para ello, y a diferencia de trabajos anteriores, se parte de la consistencia estratégica como la vía para diseñar la integración, diferenciándola de la simple coordinación de herramientas. Se desarrolla un conjunto de proposiciones acerca de la influencia de la comunicación integrada en el consumidor, y se realiza una propuesta metodológica innovadora que permitirá satisfacer el vacío existente en la literatura acerca de los efectos que la integración puede tener en las respuestas cognitivas y afectivas de los individuos.

1. LA NECESIDAD DE CONSISTENCIA EN LA INTEGRACIÓN

La integración de la comunicación que propone el enfoque CIM responde a una mayor necesidad de coordinación, aunque con un matiz diferenciador, en cuanto a la forma tradicional en la que se han estado gestionando las herramientas comunicacionales. Frente a una forma de gestión que apuesta por planificar y coordinar cada herramienta de forma aislada para dar respuesta a objetivos particulares en función de las características y beneficios que tiene dicha herramienta (por ejemplo, la publicidad permite contribuir en mayor medida a la notoriedad de marca, el patrocinio se orienta a la imagen corporativa o de la marca, el marketing directo permite establecer y mantener un contacto directo entre la empresa y el consumidor), la integración va más allá de la mera coordinación al considerar que todas las herramientas deben formar parte de un mismo plan en el que se establecen unas directrices o criterios específicos de unificación de las mismas para responder a un mismo y único objetivo de comunicación. Este enfoque tiene como principales ventajas una mayor rentabilidad de la inversión, unos menores costes de ejecución, una mayor persuasión del consumidor y la creación y refuerzo del capital de marca (Cornelissen, Christensen y Vijn, 2006). Asimismo, la propia AAAA establece que todas las herramientas de comunicación deben actuar dentro del plan como una única voz, un mensaje consistente y un mismo objetivo para ofrecer coherencia y un mayor impacto de la comunicación en el consumidor. Esto hace pensar que una integración efectiva debe conseguir que las diversas herramientas utilizadas en el plan alcancen un objetivo común, para lo que deberían contener un mensaje que les permitiera reforzarse y complementarse mutuamente. No obstante, es precisamente ésta una de las cuestiones sobre las cuales la literatura todavía no se ha posicionado de manera clara y hace referencia a la forma mediante la cual puede construirse una estrategia de integración efectiva (Caruana, Krentler y Belch, 2006; Naik y Raman, 2003; Naik et al., 2005; Smith, Gopalakrishna y Chaterjee, 2006).

La AAAA proporciona una directriz al respecto al definirla como:

Posteriores definiciones de la comunicación integrada se han desarrollado hasta la actualidad (Duncan y Caywood, 1996; Kliatchko, 2008; Schultz y Schultz, 1998), aunque ésta ha sido la más aceptada puesto que describe en mayor medida cuáles son las características esenciales que identifican el enfoque de integración, destacando la coherencia como un aspecto clave.

Algunos autores han citado también determinados aspectos que pueden constituir elementos esenciales para el diseño de una estrategia de integración. Duncan y Moriarty (1998) proponen que para integrar es necesaria la existencia de una consistencia en el mensaje o la información contenida en cada una de las herramientas del plan. Keller (2001) plantea que para el desarrollo de una estrategia de integración es necesario considerar factores como el coste y la cobertura individuales de cada herramienta y los relativos al conjunto, la complementariedad entre herramientas y el grado de consistencia entre ellas. Por su parte, Madhavaram, Badrinarayanan y McDonald (2005) manifiestan que la consistencia de la información entre herramientas constituye un punto de partida para poder diseñar una estrategia de integración.

Lo anterior sugiere que el grado de consistencia entre las herramientas de comunicación constituye el criterio más ampliamente aceptado tanto por académicos como por profesionales para identificar al enfoque de integración. Con carácter general, el término consistencia se ha asociado a varias ideas como la de uniformidad. Asimismo, se ha asociado a la idea de regularidad para referirse a un ajuste con una determinada norma. Sin embargo, el significado más frecuente que se le ha dado al concepto de consistencia ha sido el de coherencia o cohesión, para hacer referencia a la existencia de un alto grado de acuerdo o congruencia entre determinados elementos del plan comunicacional (Cialdini, Trost y Newsom, 1995; Shapiro, 1985).

Desde el punto de vista de la comunicación integral, la característica de consistencia tiene dos dimensiones. Una de ellas hace referencia a la consistencia táctica, relacionada con los aspectos de ejecución de los estímulos (esto es, referida al cómo decir el mensaje que la marca desea transmitir al consumidor). La consistencia táctica entre las herramientas de comunicación se basa en la existencia de ciertos elementos sonoros, visuales o verbales de ejecución de los anuncios que son compartidos por las diversas herramientas utilizadas dentro del plan (Edell y Keller, 1989; Keller, 2001), por lo que supone una forma común de comunicar el mensaje (un mismo elemento identificativo de la marca, un mismo elemento visual, un mismo texto, una misma música, etc.). Como ejemplo de ello, marcas como Orange o Movistar emplean la misma voz en off para comunicar las ventajas de sus tarifas en telefonía móvil; ING Direct utiliza el color naranja como base para todos sus anuncios o L´Oréal incluye al prescriptor famoso que representa la imagen de la marca tanto en sus anuncios televisivos como en revistas. Es esta acepción de consistencia la que más se ha empleado en la literatura para definir la estrategia de integración en lo que se ha llegado a denominar como “una sola voz”. Pese a que este carácter táctico de la consistencia entre los estímulos comerciales se ha asociado al concepto de integración, el uso de elementos de ejecución compartidos por los diversos anuncios constituye una técnica habitualmente utilizada por las empresas como parte de sus campañas publicitarias coordinadas en distintos medios y ha sido analizada en diversos trabajos sobre el tema (Edell y Keller, 1989). Sin embargo, este tipo de consistencia puede resultar menos comprensible cuando se utilizan otras herramientas cuya ejecución es más heterogénea. Al respecto, si la integración debe abarcar diferentes herramientas comunicacionales más allá de la mera coordinación publicitaria y promocional, parece lógico pensar que la idea de consistencia en el plan integrado de comunicación debe referirse a un concepto más amplio que incluya a todas las herramientas, independientemente de su diseño y forma de ejecución particular.

Una segunda forma de conseguir la integración es la consistencia estratégica, que se refiere a la unicidad de la información o el mensaje que va a ser transmitido con cada una de las herramientas de comunicación (esto es, referida al qué decir acerca de la marca). Así, Duncan y Moriarty (1998) la definen como la coordinación de los mensajes de comunicación. Por su parte, Keller (2001, 2003) relaciona la consistencia estratégica con el con junto de asociaciones que conforman la estructura cognitiva de la marca en la memoria del consumidor (véase el Gráfico 1 como ejemplo de cuál podría ser la estructura de asociaciones o red mental de la marca Fanta).

Esta postura sostiene que las herramientas de comunicación son consistentes estratégicamente si cada una de ellas engloba información similar en contenido y significado con el propósito de comunicar o reforzar un mismo mensaje de marca. Esto es importante puesto que si los mensajes transmitidos por las diversas herramientas no están bien conectados entre sí, la imagen de marca que se le transmite al consumidor puede resultar confusa (Keller, 1993; Rodríguez, 2007). Una forma representativa de conseguir esta consistencia estratégica se relaciona con la técnica habitual, por parte de las marcas, de incluir el eslogan en sus campañas publicitarias con el objetivo de comunicar las principales asociaciones que se desea transmitir al consumidor. Por ejemplo, el eslogan Generación Pepsi está presente en los diversos anuncios de la marca para dirigirse fundamentalmente a su público joven. Asimismo, en el estudio del caso realizado por Dewhirst y Davis (2005) en el que se trata de evaluar la estrategia de integración implementada para la marca de tabaco Player’s, se constata cómo los valores de dinamismo, libertad y aventura asociados a esta marca a través de la publicidad, consiguen reforzarse si la empresa utiliza posteriormente un patrocinio basado en la Fórmula 1, acontecimiento que suele ser relacionado con dichos valores. Por su parte, una reciente campaña de comunicación de la marca de automóviles Rover, en la que la publicidad en medios convencionales presenta un nuevo modelo de coche moderno y urbano dirigido a gente joven y amante de las nuevas tecnologías, refuerza esta imagen de la marca al utilizar el móvil como soporte interactivo para contactar con los clientes. Por tanto, es esta dimensión de consistencia estratégica la que, en opinión de estos autores, mejor distingue el enfoque de integración de una gestión tradicional y no integrada de la comunicación.

Además del criterio de consistencia, algunos autores han señalado que otra característica relevante de una estrategia de integración es la complementariedad entre las diferentes herramientas del plan, como consecuencia de la naturaleza y características particulares que cada una de ellas posee. Dos herramientas de comunicación son complementarias cuando existe un refuerzo mutuo entre las mismas y las ventajas de una consiguen paliar o disminuir los inconvenientes de la otra (Keller, 2001, 2003; Madhavaram et al., 2005). Así, el patrocinio complementa a la publicidad al reforzar la notoriedad e imagen de la marca transmitida a través de campañas publicitarias (Becker-Olsen, 2003; Bigné, 2007; Crimmins y Horn, 1996; Sneath, Finney y Close, 2005). De igual forma, el carácter complementario existente entre las herramientas de comunicación masivas e impersonales (sobre todo, la publicidad) y las personales (marketing directo, venta personal), ha provocado que muchas marcas estén apostando por utilizar estas últimas como medida para paliar la saturación y reforzar su estrategia publicitaria. Por ejemplo, marcas como Danone mezclan anuncios publicitarios impresos con acciones de promoción de ventas y marketing directo mediante la inclusión en dicho anuncio de una dirección web de la marca o cupones de descuento (Areiza, 2001; Kotler y Keller, 2006). Con ello, además de fomentar la notoriedad e imagen de la marca, se persigue incentivar la lealtad y confianza del consumidor hacia la misma. Asimismo, Smith et al. (2006) constatan la mayor productividad alcanzada por la fuerza de ventas de la empresa cuando sus clientes han sido expuestos a los productos de la misma en una feria comercial.

Por otra parte, Keller (2001, 2003) asocia nuevamente esta característica a la estructura cognitiva de las asociaciones de la marca y la define como el grado en el que asociaciones y vínculos diferentes de la marca se destacan o comunican mediante el uso de diversas herramientas. Desde este punto de vista, dos herramientas se consideran complementarias si cada una de ellas consigue establecer una determinada asociación de la marca y generar la respuesta deseada por parte del consumidor, dada su mayor capacidad para ello. Así, McDonald’s comunica al consumidor determinados atributos como diversión o comida saludable a través de la publicidad y la promoción de ventas, al mismo tiempo que le transmite la implicación social y comunitaria que posee la marca al apoyar campañas sociales en relación con las cuales ha llegado a crear la fundación infantil con su propio nombre corporativo.

Pese a que ambos criterios se consideran elementos esenciales que deben definir un enfoque de comunicación integral, es la consistencia estratégica la característica que más se asocia a la idea de unicidad o integración, puesto que en la medida en que las herramientas resulten complementarias, será más fácil poder unificar el mensaje transmitido a través de las mismas. Por ejemplo, Fanta consigue reforzar la idea de diversión entre amigos a través de campañas publicitarias que son complementadas con acciones promocionales como los concursos para grupos (viaje de fin de curso, viaje a una isla desierta en el Caribe) y acciones de marketing directo e interactivo a través de la creación de una web y del uso del correo electrónico y del teléfono móvil para fidelizar a un público juvenil que participa de forma conjunta a través de grupos de amigos.

Sobre la base de los razonamientos anteriores se propone que la consistencia estratégica constituye una condición necesaria para que un plan de comunicación pueda considerarse integrado. El siguiente epígrafe tiene como objetivo analizar los efectos que una estrategia de integración, diseñada a través de la consistencia estratégica, puede tener sobre el procesamiento de la información y la persuasión del consumidor.

2. EFECTOS DE LA CONSISTENCIA ESTRATÉGICA SOBRE EL CONSUMIDOR

Estudios previos han constatado efectos cognitivos y afectivos desfavorables derivados de una estrategia de repetición publicitaria (Campbell y Keller, 2003). Asimismo, la investigación publicitaria (Chang y Thorson, 2004; Edell y Keller, 1989) que ha analizado campañas publicitarias coordinadas (que no integradas) entre distintos medios de comunicación, ha puesto de manifiesto que la exposición a diferentes estímulos publicitarios puede producir efectos cognitivos y afectivos más favorables sobre el consumidor que una exposición repetida al mismo estímulo.

Sin embargo, al día de hoy, no hay evidencias empíricas previas sobre los efectos que una estrategia integrada de distintas herramientas de comunicación tiene para el consumidor, debido a la dificultad metodológica que ha supuesto hasta ahora la operativización del concepto de comunicación integral, como ponen de manifiesto los trabajos más recientes al respecto (Eagle, Kitchen y Bulmer, 2007; Hwan y Wook, 2007; Kliatchko, 2008). De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la consistencia estratégica puede constituir una buena base para trabajar con el concepto de comunicación integral desde un punto de vista empírico. Asimismo, las teorías existentes sobre eficacia publicitaria (Teoría de Integración de la Información, Modelo de Probabilidad de Elaboración, Principio de Codificación Variable) pueden utilizarse para justificar un conjunto de proposiciones acerca de la influencia de la comunicación integrada en el consumidor, como se describirá a continuación.

2.3. Efectos en el procesamiento de la información

Desde el punto de vista del procesamiento de la información, se ha constatado que cuando el individuo se expone a un mismo mensaje a través de diversas ejecuciones del anuncio o a diferentes contextos, se produce un efecto favorable sobre el procesamiento de la información puesto que dicho individuo está mucho más motivado para procesar (Brock, Albert y Becker, 1970; McCullough y Ostrom, 1974; Putrevu y Lord, 2003). Esta mayor motivación es consecuencia de la variación que se produce en el contexto o la forma de presentar la información en ese estímulo de comunicación.

Esta motivación extra es la que provoca un procesamiento más intenso, de acuerdo con los postulados del Modelo de Probabilidad de Elaboración (Petty y Cacioppo, 1986; Petty, Cacioppo y Schumann, 1983). De hecho, los estudios en los que se emplea la coordinación de medios como sinónimo de integración han observado también efectos positivos sobre la cantidad de procesamiento (Chang y Thorson, 2004; Edell y Keller, 1989). Siguiendo con este razonamiento es probable que una campaña integrada que utilice la consistencia estratégica como vía de integración, genere un procesamiento más intenso que una campaña no integrada. Por tanto, se propone lo siguiente:

P1: El consumidor procesará más cantidad de información en una campaña integrada que en una no integrada.

Desde el punto de vista del procesamiento, la integración no sólo implica que el individuo procese en mayor medida el mensaje comercial al que ha sido expuesto. Es interesante saber también si ese aumento de procesamiento se traduce en unas valoraciones más fuertes y perdurables en el tiempo (Loda y Carrick, 2005), para lo que puede resultar muy útil la Teoría de Integración de la Información (Anderson, 1981). Esta teoría permite explicar el proceso que lleva a cabo el individuo para integrar la información procedente de un estímulo externo con el conocimiento previo ya existente en su memoria. Si la información entrante resulta consistente con ese conocimiento anterior, se producirá un proceso de integración de la nueva información para formar parte del esquema cognitivo. Este proceso de integración de la información tiene lugar cuando se integran herramientas de comunicación en las que el mensaje es consistente, puesto que una segunda y sucesivas exposiciones a un mismo mensaje permitirán reforzar los pensamientos evocados por el individuo ante la primera exposición. En consecuencia, la integración a través de la consistencia estratégica puede implicar que el individuo esté más seguro y confiado en lo que piensa acerca de la información comercial a la que ha sido expuesto. Atendiendo a este razonamiento se formula la siguiente proposición:

P2: La fortaleza del procesamiento será mayor en una campaña integrada que en una no integrada.

2.2. Efectos sobre las evaluaciones del consumidor

De acuerdo con la literatura clásica de persuasión, el procesamiento de un estímulo puede llevarse a cabo de manera más o menos favorable, lo que influirá en el grado de eficacia de la campaña (MacInnis y Jaworski, 1989; MacKenzie, Lutz y Belch, 1986; Petty et al., 1983). Esto quiere decir que la existencia de un procesamiento más intenso y de una mayor confianza en ese procesamiento, no determinan necesariamente que la campaña sea capaz de persuadir al consumidor. La favorabilidad de ese procesamiento también afecta al proceso de formación de actitudes. Para ello es necesario que el resultado neto de las respuestas cognitivas (pensamientos favorables menos desfavorables) sea positivo (Meyers-Levy y Malaviya, 1999).

Los efectos que puede producir la integración a través de la consistencia estratégica sobre las evaluaciones del consumidor son todavía poco concluyentes. En algunos estudios, en los que se expone al consumidor a diferentes acciones de comunicación, no se ha llegado a determinar con exactitud cuáles son esos posibles efectos (Chang y Thorson; 2004; Edell y Keller, 1989), mientras que otros sí han observado efectos favorables sobre la persuasión del consumidor (Loda y Carrick, 2005; Sneath et al., 2005; Stammerjohan et al., 2005).

A pesar de la ausencia de evidencias empíricas concluyentes, hay argumentos teóricos que permiten justificar la existencia de un efecto favorable sobre las respuestas cognitivas hacia la campaña integrada. Así, la mayor atención prestada por el individuo cuando se presenta un mismo mensaje a través de diferentes instrumentos de comunicación, la coherencia existente entre los mismos y la mayor motivación para procesar, pueden implicar un efecto favorable sobre la naturaleza de los pensamientos generados por dichos estímulos. En consecuencia, cabe esperar que una campaña integrada a través de un mensaje consistente derive en un mayor número de pensamientos o respuestas cognitivas positivas hacia la misma:

P3: El procesamiento neto será más positivo en una campaña integrada que en una no integrada.

Asimismo, hay que tener en cuenta que las actitudes vienen determinadas fundamentalmente por las creencias o pensamientos relacionados con el objeto de la actitud (MacInnis y Jaworski, 1989; MacKenzie et al., 1986; Petty y Cacioppo, 1986; Petty et al., 1983). Teniendo en cuenta que una comunicación integrada diseñada a través de la consistencia del mensaje puede conllevar un mayor procesamiento del mismo, y que dicha elaboración puede generar un mayor número de respuestas cognitivas positivas, se puede argumentar que esta condición de integración ejercerá igualmente un efecto favorable sobre las actitudes del individuo.

P4: La actitud del consumidor hacia la campaña será más favorable en una campaña integrada que en una no integrada.

2.3. Efectos sobre el recuerdo de la información

Finalmente, la integración también puede tener implicaciones sobre el grado en el que se recuerda el mensaje. Cuando un individuo se expone a un determinado estímulo comercial, la información contenida en el mismo experimenta un proceso de aprendizaje y almacenamiento en la memoria a través de la codificación (representación mental de la información en la memoria), el almacenamiento y la recuperación (activación mental) de la información cuando el individuo la necesita. El desarrollo de estos procesos condicionará la información que el individuo es capaz de recordar. El grado de implicación o motivación que posee el individuo en el momento de la exposición (Aaker y Lee, 2001; Johar, Maheswaran y Peracchio, 2006; Wood y Lynch, 2002), el contexto, y formato en el que se presenta el estímulo (Beattie y Mitchell, 1985; Biehal y Chakravarti, 1982; Chattopadhyay y Nedungadi, 1992; Van-Raaij, 1977) y la existencia de elementos que actúen como claves de recuperación (Keller, 1987), condicionan la forma en la que se codifica y recupera dicha información.

Una comunicación integrada a través de la consistencia estratégica del mensaje puede condicionar la forma en la que éste es codificado, almacenado y recuperado de la memoria del consumidor. De un lado, puesto que el tipo de procesamiento repercute en tales actividades cognitivas, cabe esperar que la mayor motivación y elaboración del mensaje cuando el individuo es expuesto a dicha estrategia de integración afecte favorablemente el proceso de codificación, aprendizaje y recuperación de la información. De igual forma, siguiendo la propia literatura sobre congruencia, se ha evidenciado que la presentación de información consistente respecto a un esquema cognitivo previo facilita su aprendizaje y comprensión, circunstancia que beneficia su posterior recuperación (Srull, 1981).

Este efecto positivo sobre el recuerdo puede explicarse también por el Principio de Codificación Variable (Melton, 1970). Este principio se centra en la influencia que el contexto cognitivo de presentación de la información posee sobre los procesos de codificación y recuperación de la misma (Crowder, 1976; Singh, Mishra, Bendapudi y Linville, 1994). Dado que cada herramienta de comunicación cuenta con unos modos sensoriales concretos que hacen que cambie el contexto (música, texto, etc.), una integración de herramientas comunicacionales en las que el mensaje es consistente producirá los efectos de una codificación variable de la información, puesto que cada herramienta modifica el contexto de presentación de una misma información (Edell y Keller, 1989; Keller, 2001, 2003; Putrevu y Lord, 2003; Seung, 2003; Stammerjohan et al., 2005). Al mismo tiempo, esta diversidad en la codificación activará en la memoria del individuo un mayor número de rutas cognitivas que facilitan el aprendizaje de la información y aumentará las posibilidades de recuperación cuando dicha información se necesite (Appleton-Knapp, Bjork y Wickens, 2005; Putrevu y Lord, 2003; Singh et al., 1994; Unnava y Burnkrant, 1991). En consecuencia se propone lo siguiente:

P5: El grado de recuerdo de una campaña integrada será mayor que el de una campaña no integrada.

A modo de resumen, el Gráfico 2 muestra los principales efectos cognitivos y afectivos que pueden derivarse de la consistencia estratégica del mensaje.

3. CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA INTEGRADA A TRAVÉS DE LA CONSISTENCIA ESTRATÉGICA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

La siguiente cuestión que se plantea es cómo crear consistencia estratégica entre las herramientas de comunicación que se van a integrar. En este sentido, pese a plantear efectos más favorables como consecuencia de la exposición del individuo a una campaña integrada, los escasos trabajos existentes sobre integración de herramientas no proporcionan evidencias empíricas sobre cómo se ha integrado el mensaje de esas distintas herramientas de comunicación. La dificultad que entraña trabajar con herramientas de distinta naturaleza y con características propias para comunicar y reforzar un mismo mensaje de la marca (Keller, 2001), ha resultado en la ausencia de una metodología específica acerca de cómo operacionalizar la idea de consistencia estratégica del mensaje. Para dar respuesta a esta necesidad de investigación, en este epígrafe se propone una metodología que puede servir de base para futuras investigaciones acerca de cómo operativizar la consistencia estratégica en una campaña integrada de comunicación, con el objetivo de constatar sus efectos cognitivos y afectivos en el consumidor frente a una comunicación no integrada.

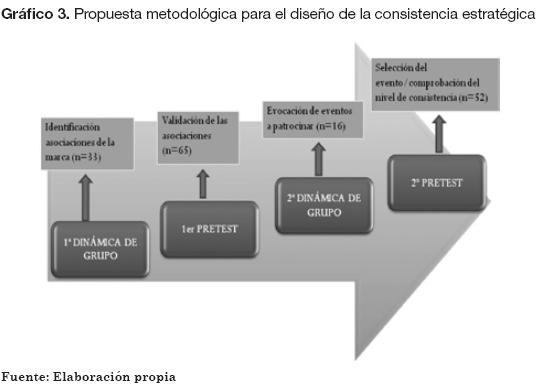

La metodología propuesta es la experimental. El factor a diseñar y controlar es el tipo de estrategia de comunicación, de manera que se pueda comparar una campaña integrada frente a otra no integrada. Con el objetivo de ilustrar esta propuesta metodológica, se han realizado varias dinámicas de grupo y pretests con diferentes grupos de estudiantes universitarios mediante los cuales se ha constatado la correcta manipulación de la consistencia estratégica entre dos herramientas integradas de comunicación: la publicidad y el patrocinio. Asimismo, se plantea el procedimiento de ejecución que debería llevarse a cabo con el objetivo de comprobar la mayor efectividad de la campaña integrada.

Puesto que la consistencia estratégica parte de la existencia de un mensaje coherente y unificado de la marca para ser comunicado por las diferentes herramientas de comunicación, el primer paso que se debe dar consiste en conocer el conjunto de asociaciones que la marca en cuestión evoca en el consumidor y que van a constituir la imagen que dicho individuo posee de la misma (Keller, 1993). Con el objetivo de controlar el grado de conocimiento que los individuos poseen de la marca, se puede optar por el uso de una marca ficticia. De lo contrario, y debido al conocimiento fuertemente arraigado que suelen tener los consumidores de las marcas familiares, sería difícil constatar algún cambio en la estructura de conocimiento y en las actitudes como consecuencia de una única exposición a unos estímulos comerciales en un entorno experimental. De esta forma, se limita el conocimiento de la marca únicamente al conjunto de asociaciones que se van a comunicar. Estas asociaciones constituirán el esquema de referencia de dicha marca en la memoria del consumidor.

Para identificar ese conjunto de asociaciones con el cual se construirá el esquema de referencia de la marca, se han de realizar varias dinámicas de grupo. En el caso concreto de esta investigación, y para ilustrar el procedimiento, se ha efectuado una primera dinámica de grupo con treinta y tres estudiantes a los que se les ha pedido que evoquen libremente aquellas ideas o características con las que debe identificarse una nueva marca de refrescos dirigida al público juvenil. Tras la evocación, se han de elegir las asociaciones que obtengan una mayor frecuencia de mención, pues son aquellas que despiertan más consenso entre el público objetivo sobre lo que cabe esperar o debe evocar la marca para el público objetivo. De la evocación de asociaciones se comprobó que las ideas refrescante, diversión, saludable, innovación y dinamismo, son las que disfrutan de ese mayor consenso.

Dada la subjetividad de cada individuo para llevar a cabo esta evocación, es importante que en un segundo paso en este procedimiento se validen esas asociaciones con el objetivo de comprobar que las mismas son descriptivas de la marca objeto de estudio. Con tal propósito, sería conveniente validar esas asociaciones con un grupo de sujetos diferentes. Para ello ha de realizarse un pretest con el objeto de puntuar el grado en el que dichas características constituyen aspectos propios de una marca de esa categoría. En el ejemplo metodológico que se muestra, sesenta y cinco nuevos individuos valoraron una marca de refrescos dirigida a un público juvenil. La Tabla 1 muestra las puntuaciones medias obtenidas como resultado de este pretest.

Como resultado de esta validación, se ha de comprobar que estas asociaciones son altamente descriptivas de la marca, lo que las hace idóneas para crear el esquema de referencia de la misma. Una vez que se dispone de esta información, el siguiente paso es diseñar un estímulo publicitario que comunique estas ideas o asociaciones (en el ejemplo, refrescante, divertido, saludable, innovación y dinamismo). Para dar más realismo y credibilidad al estímulo publicitario, sería aconsejable colaborar con una agencia de publicidad para que diseñe un anuncio para la marca, que recoja esas asociaciones y que ayude a crear un nombre para la marca ficticia que refleje en lo posible las asociaciones del esquema inicial.

Una vez diseñado el estímulo publicitario, es importante constatar en otro pretest que efectivamente el anuncio evoca las asociaciones de marca anteriormente identificadas pues, en definitiva, son las que van a constituir la imagen que se le quiere dar a la marca y que servirá como esquema de referencia respecto al cual diseñar los demás estímulos de comunicación a integrar en la campaña.

Dado que a modo de ejemplo se ha propuesto integrar la publicidad con una actividad de patrocinio, el siguiente paso es la búsqueda de un evento patrocinado por la marca que permita evocar las mismas asociaciones del esquema inicial, sólo así existirá una congruencia estratégica entre la imagen de la propia marca transmitida con el anuncio y la imagen del evento patrocinado. Una forma de proceder para ello sería llevar a cabo otra dinámica de grupo. En el caso de esta investigación, en una segunda dinámica realizada con dieciséis individuos, se pidió a los participantes que evocaran actividades de patrocinio de distintas categorías (lúdicas, culturales, deportivas, etc.).

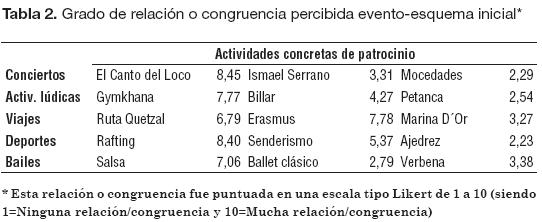

Al igual que para las asociaciones, es conveniente validar los distintos eventos mencionados a patrocinar con el objetivo de seleccionar aquel con mayor grado de congruencia o ajuste respecto a las asociaciones del esquema inicial de la marca. Para ello, se ha de realizar un nuevo pretest. En el caso propuesto cincuenta y dos individuos valoraron el grado de ajuste existente entre cada evento y las asociaciones del esquema inicial. La Tabla 2 muestra los valores medios de cada evento a patrocinar, comprobándose que el concierto de El Canto del Loco (categoría de conciertos) y el campeonato de rafting (categoría de deportes) son los eventos con mayor congruencia respecto al esquema inicial, y que actividades de patrocinio tales como un concurso de ajedrez, de petanca o incluso una verbena no serían actividades propias a desarrollar si se tiene en cuenta cuál es la imagen de marca inicial que se quiere potenciar o comunicar.

Aplicando este procedimiento a un ejemplo concreto (Gráfico 3), se ha diseñado la integración de dos herramientas de comunicación a través de la consistencia estratégica puesto que se ha conseguido que los dos estímulos comuniquen la misma imagen de marca.

Una vez descrito el proceso empleado para la creación de consistencia estratégica en la campaña integrada, se explica cómo debería llevarse a cabo el experimento con el objetivo de contrastar empíricamente la mayor efectividad de dicha campaña integrada. Puesto que los individuos deben exponerse a distintos estímulos de comunicación, el experimento debería desarrollarse en al menos dos sesiones, correspondientes a cada exposición de los dos estímulos. Heckler y Childers (1992) proponen una separación temporal de dos días entre las dos sesiones para permitir cierto debilitamiento o desgaste de la memoria y evitar efectos artificialmente elevados (ceiling effect) sobre los aspectos cognitivos a medir (Singh y Rothschild, 1983). En el primer día los individuos participantes en el estudio quedarían expuestos a la primera actividad de comunicación, por ejemplo, un anuncio publicitario. Dos días más tarde, esos mismos individuos tendrían que ser asignados a dos condiciones experimentales distintas: la mitad de la muestra valoraría la segunda de las acciones de la campaña integrada de comunicación, por ejemplo, la actividad de patrocinio, y la segunda mitad de la muestra a otra actividad de patrocinio no integrada con el estímulo publicitario del primer día. Tras esta segunda exposición se medirían las variables dependientes (procesamiento, actitudes y recuerdo). Mediante análisis de la varianza se compararían las respuestas medias de los individuos expuestos a las distintas condiciones experimentales del segundo día, siendo de esperar que aquéllos expuestos a la campaña integrada manifiesten unas reacciones cognitivas y afectivas en el sentido planteado en las proposiciones.

4. CONCLUSIONES

La nueva realidad del sector de la comunicación ha motivado a las empresas a tener que diversificar su presupuesto comunicacional entre los medios publicitarios convencionales, al tiempo que han optado por emplear otras herramientas de comunicación hasta ahora poco utilizadas (medios no convencionales). La mayor complejidad que caracteriza a este nuevo contexto ha desembocado en la aparición de un nuevo enfoque de gestión, la Comunicación Integrada de Marketing (CIM), que apuesta por una integración de las distintas herramientas de comunicación con el objetivo de conseguir unos efectos sinérgicos y un mayor impacto de las campañas de comunicación.

A pesar del interés que despierta este tema, su novedad, pero sobre todo la dificultad metodológica que entraña trabajar con distintas herramientas de comunicación, ha provocado que sean muy escasos los trabajos en los que se aborde el efecto que ejerce en el consumidor el uso de campañas integradas. En este sentido, este trabajo ha pretendido dar respuesta al vacío existente en la literatura de la siguiente manera:

En referencia a la propuesta metodológica realizada hay que destacar que, a pesar de los inconvenientes de validez externa propios de la metodología experimental, los experimentos se perfilan, en opinión de estos autores, como la mejor alternativa para abordar el estudio de los efectos de la comunicación integrada frente a otras estrategias de comunicación. Sólo así se pueden controlar las influencias de otras variables ajenas al propósito de investigación y que pudieran ocultar o enmascarar los efectos principales objeto de interés. Por consiguiente, mediante el análisis de la varianza, se realizan comparaciones de las reacciones cognitivo-afectivas de los individuos expuestos a distintas condiciones experimentales en las que se ha manipulado la integración de las herramientas de comunicación.

Si bien la variedad en las categorías de productos a utilizar, así como la diversidad en la muestra de participantes, son aspectos que pueden garantizar una mayor extrapolación de los resultados que se obtengan, hay otras cuestiones relacionadas con la secuencia de la exposición a los estímulos de comunicación, el tiempo transcurrido entre cada exposición, el número de exposiciones, o el tipo de marca empleada (familiar o no familiar) que pueden alterar en cierta medida los efectos propuestos en este trabajo. Así, por ejemplo, algunos estudios han constatado que para las marcas familiares se puede observar una mayor eficiencia en el uso de campañas en las que hay cierta inconsistencia intencionada entre los mensajes, en comparación con mensajes totalmente consistentes entre sí (véase Campbell y Keller, 2003). En estos aspectos habría que profundizar con más detalle en futuras investigaciones.

El desarrollo de investigaciones que contrasten empíricamente lo aquí propuesto tiene una enorme relevancia para la gestión comercial, dadas las conclusiones que de ellas se pueden derivar para la empresa, en dos aspectos importantes como por ejemplo:

BIBLIOGRAFÍA

1. Aaker, J.L. y Lee, A.Y. (2001). I Seek Pleasures and “We” Avoid Pains: The Role of Self-Regulatory Goals in Information Processing and Persuasion. Journal of Consumer Research, 28(1), 33-49.

2. Anderson, N.H. (1981). Foundations of Information Integration Theory. San Diego, CA: Academic Press.

3. Appleton-Knapp, S.L., Bjork, R.A. y Wickens, T.D. (2005). Examining the Spacing Effect in Advertising: Encoding Variability, Retrieval Processes, and Their Interaction. Journal of Consumer Research, 32(2), 266-276.

4. Areiza, C.A. (2001). Cómo hacer promociones vendedoras siendo una pequeña o mediana empresa. Estudios Gerenciales, 78, 55-58.

5. Beattie, A.E. y Mitchell, A.A. (1985). The Relationship between Advertising Recall and Persuasion: An Experimental Investigation. En L.F. Alwitt y A.A. Mitchell (Eds.), Psychological Processes and Advertising Effects (pp. 129-155). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

6. Becker-Olsen, K.L. (2003). And Now, a Word of our Sponsor. A Look at the Effects of Sponsored Content and Banner Advertising. Journal of Advertising, 32(2), 17-32.

7. Biehal, G. y Chakravarti, D. (1982). Information Presentation Format and Task Goals as Determinants of Consumers´ Memory-Retrieval and Choice Processes. Journal of Consumer Research, 10(1), 431-442.

8. Bigné, J.E. (2007). Patrocinio y relaciones públicas. En I. Rodríguez, (Coord.), Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión integrada en el marketing (pp. 227-271). Barcelona, España: Editorial UOC.

9. Brock, T.C., Albert, S.M. y Becker, L.A. (1970). Familiarity, Utility, and Supportiveness as Determinants of Information Receptivity. Journal of Personality and Social Psychology, 14, 292-301.

10. Calderón, M.E. y Ayup, J. (2008). La gestión de marca con orientación al mercado. Una perspectiva desde los franquiciados. Estudios Gerenciales, 24(108), 61-77.

11. Campbell, M.C. y Keller, K.L. (2003). Brand Familiarity and Advertising Repetition Effects. Journal of Consumer Research, 30(2), 292-304.

12. Caruana, A., Krentler, K. y Belch, M. (2006). IMC: Time to Move Forward. 35th EMAC Conference, 23-26 May, Athens (Greece), Athens University of Economics & Business.

13. Chang, Y. y Thorson, E. (2004). Television and Web Advertising Synergies. Journal of Advertising, 33(2), 75-84.

14. Chattopadhyay, A. y Nedungadi, P. (1992). Does Attitude Toward the Ad Endure? The Moderating Effects of Attention and Delay. Journal of Consumer Research, 19(1), 26-31.

15. Cialdini, R.B., Trost, M.R. y Newsom, J.T. (1995). Preference for Consistency: The Development of a Valid Measure and the Discovery of Surprising Behavioral Implications. Journal of Personality and Social Psychology, 69(2), 318-328.

16. Cornelissen, J.P., Christensen, L.T. y Vijn, P. (2006). Understanding the Development and Diffusion of Integrated Marketing Communications (NRG Working Paper Series No. 06-02). Nyenrode Business Unniversiteit, Nyenrode Research Group. Disponible en: http://www.nyenrode.nl/facultyandresearch/nri/Documents/Working%20papers/06-02.pdf

17. Crimmins, J. y Horn, M. (1996). Sponsorship: From Management Ego Trip to Marketing Success. Journal of Advertising Research, 36(4), 11-21.

18. Crowder, R.G. (1976). Principles of Learning and Memory. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

19. Dewhirst, T. y Davis, B. (2005). Brand Strategy and Integrated Marketing Communication (IMC). A Case Study of Player’s Cigarette Brand Marketing. Journal of Advertising, 34(4), 81-92.

20. Duncan, T. y Caywood, C. (1996). The Concept, Process, and Evolution of Integrated Marketing Communications. En E. Thorson y J. Moore (Eds.), Integrated Communication: Synergy of Persuasive Voices (pp. xiv). Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum.

21. Duncan, T. y Everett, S. (1993). Client Perceptions of Integrated Marketing Communications. Journal of Advertising Research, 33(3), 30-39.

22. Duncan, T. y Moriarty, S.E. (1998). A Communication-Based Marketing Model for Managing Relationships. Journal of Advertising Research, 62(2), 1-13.

23. Eagle, L. y Kitchen, P.J. (2000). IMC, Brand Communications, and Corporate Cultures. Client/Advertising Agency Co-ordination and Cohesion. European Journal of Marketing, 34(5/6), 667-686.

24. Eagle, L., Kitchen, P.J. y Bulmer, S. (2007). Insights into Interpreting Integrated Marketing Communications. European Journal of Marketing, 41(7/8), 956-970.

25. Eagle, L., Kitchen, P., Hyde, K., Fourie, W. y Padisetti, M. (1999). Perceptions of Integrated Marketing Communications among Marketers and Ad Agency Executives in New Zealand. International Journal of Advertising, 18(1), 89-119.

26. Edell, J. y Keller, K.L. (1989). The Information Processing of Coordinated Media Campaigns. Journal of Marketing Research, 26(2), 149-163.

27. Heckler, S.E. y Childers, T.L. (1992). The Role of Expectancy and Relevancy in Memory for Verbal and Visual Information: What is Incongruency? Journal of Consumer Research, 18(4), 475-492.

28. Hwan, D. y Wook, C. (2007). Conceptualization and Measurement of Multidimensionality of Integrated Marketing Communications. Journal of Advertising Research, 47(3), 22-240.

29. Johar, G.V., Maheswaran, D. y Peracchio, L.A. (2006). MAPing the Frontiers: Theoretical Advances in Consumer Research on Memory, Affect, and Persuasion. Journal of Consumer Research, 33(1), 139-149.

30. Keller, K.L. (1987). Memory Factors in Advertising: The Effect of Advertising Retrieval Cues on Brand Evaluations. Journal of Consumer Research, 14(3), 316-333.

31. Keller, K.L. (1993, enero). Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57, 1-22.

32. Keller, K.L. (2001). Mastering the Marketing Communications Mix: Micro and Macro Perspectives on Integrated Marketing Communications Programs. Journal of Marketing Management, 17(September), 819-847.

33. Keller, K.L. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

34. Kitchen, P.J., Brignell, J., Li, T. y Spickett, G. (2004). The Emergence of IMC: A Theoretical Perspective. Journal of Advertising Research, 44(1), 19-30.

35. Kitchen, P.J. y Schultz, D.E. (1999). A Multi-Country Comparison of the Drive for IMC. Journal of Advertising Research, 39(1), 21-38.

36. Kliatchko, J. (2008). Revisiting the IMC Construct: A Revised Definition and Four Pillars. International Journal of Advertising, 27(1), 133-140.

37. Kotler, P. y Keller, K.L. (2006). Marketing Management. Upper Saddle River, N.J: Pearson Education- Prentice Hall.

38. Loda, M.D. y Carrick, B. (2005). Sequence Matters: A More Effective Way to Use Advertising and Publicity. Journal of Advertising Research, 45(4), 362-372.

39. MacInnis, D.J. y Jaworski, B. (1989). Information Processing from Advertisements: Toward and Integrative Framework. Journal of Marketing, 53(4), 32-53.

40. MacKenzie, S.B., Lutz, R.J. y Belch, G.E. (1986). The Role of Attitude toward the Ad as a Mediator of Advertising Effectiveness: A Test of Competing Explanations. Journal of Marketing Research, 23(2), 130-143.

41. Madhavaram, S., Badrinarayanan, V. y McDonald, K.E. (2005). Integrated Marketing Communication (IMC) and Brand Identity as Critical Components of Brand Equity Strategy. Journal of Advertising, 34(4), 69-80.

42. McArthur, D.N. y Griffin, T. (1997). A Marketing Management View of Integrated Marketing Communications. Journal of Advertising Research, 37(5), 19-26.

43. McCullough, J.L. y Ostrom, T.M. (1974). Repetition of Highly Similar Messages and Attitude Change. Journal of Applied Psychology, 59(3), 395-397.

44. Melton, A. (1970). The Situation with Respect of the Spacing of Repetitions and Memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 9, 596-606.

45. Meyers-Levy, J. y Malaviya, P. (1999). Consumer’s Processing of Persuasive Advertisements: an Integrative Framework of Persuasion Theories. Journal of Marketing, 63(Special Issue), 45-60.

46. Naik, P. y Raman, K. (2003). Understanding the Impact of Synergy in Multimedia Communications. Journal of Marketing Research, 40(4), 375-388.

47. Naik, P., Raman, K. y Winer, R. (2005). Planning Marketing-Mix Strategies in the Presence of Interaction Effects. Marketing Science, 24(1), 25-34.

48. O’Guinn, T., Chris, T. y Semenik, R.J. (2004). Publicidad y comunicación integral de marca. Mexico: International Thomson.

49. Petty, R. y Cacioppo, J.T. (1986). Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change. New York, NY: Springer-Verlag.

50. Petty, R., Cacioppo, J.T. y Schumann, D. (1983). Central and Peripheral Routes to Advertising Effectiveness: The Moderating Role of Involvement. Journal of Consumer Research, 10(2), 135-145.

51. Putrevu, S. y Lord, K.R. (2003). Processing Internet Communications: A Motivation, Opportunity, and Ability Framework. Journal of Current Issues and Research in Advertising, 25(1), 45-59.

52. Rodríguez, I. (2007). La comunicación de marketing integrada. En I. Rodríguez (Coord.), Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión integrada en el marketing (pp. 19-81). Barcelona, España: Editorial UOC.

53. Rodríguez, I.A., Suárez, A. y García, M.M. (2007). La publicidad. En I. Rodríguez (Coord.), Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión integrada en el marketing (pp. 126-172). Barcelona, España: Editorial UOC.

54. Ruiz, S. y Sicilia, M. (2002). El consumidor ante las nuevas formas de comunicación comercial. Cuadernos Aragoneses de Economía, 12(1), 97-110.

55. Schultz, D.E. y Kitchen, P.J. (1997). Integrated Marketing Communications in U.S. Advertising Agencies: An Exploratory Study. Journal of Advertising Research, 37(5), 7-17.

56. Schultz, D.E. y Schultz, H. (1998). Transitioning Marketing Communication into the Twenty-First Century. Journal of Marketing Communications, 4(1), 9-26.

57. Seung, J.H. (2003). Compounding Consumer Interest. Effects of Advertising Campaign Publicity on the Ability to Recall Subsequent Advertisements. Journal of Advertising, 32(4), 29-41.

58. Shapiro, B.P. (1985). Rejuvenating the Marketing Mix. Harvard Business Review, 45(3), 28-34.

59. Singh, S.N. y Rothschild, M.L. (1983). Recognition as a Measure of Learning from Television Commercials. Journal of Marketing Research, 20, 235-247.

60. Singh, S.N., Mishra, S., Bendapudi, N. y Linville, D. (1994). Enhancing Memory of Television Commercials through Message Spacing. Journal of Marketing Research, 31(3), 384-392.

61. Smith, T.M., Gopalakrishna, S. y Chaterjee, R. (2006). A Three Response Model of Integrated Marketing Communications with Dynamic Effects: Investigations at the Marketing-Sales Interface. Journal of Marketing Research, November, 564-579.

62. Sneath, J., Finney, R. y Close, A.G. (2005). An IMC Approach to Event Marketing: the Effects of Sponsorship and Experience on Customer Attitudes. Journal of Advertising Research, 45(4), 373-381.

63. Srull, T.K. (1981). Person Memory: Some Tests of Associative Storage and Retrieval Models. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 7, 440-463.

64. Stammerjohan, C., Wood, C.M., Chang, Y. y Thorson, E. (2005). An Empirical Investigation of the Interaction between Publicity, and Previous Brand Attitudes and Knowledge. Journal of Advertising, 34(4), 55-67.

65. Torres, E. y Muñoz, C. (2006). Estrategias de posicionamiento basadas en la cultura del consumidor: un análisis de la publicidad en televisión. Estudios Gerenciales, 22(100), 71-81.

66. Unnava, H.R. y Burnkrant, R.E. (1991). Effects of Repeating Varied Ad Executions on Brand Name Memory. Journal of Marketing Research, 28(4), 406-416.

67. Van-Raaij, F.W. (1977). Consumer Information Processing for Different Information Structures and Formats. Advances in Consumer Research, 4, 176-184.

68. Wood, S.L. y Lynch, J.G. (2002). Prior Knowledge and Complacency in New Product Learning. Journal of Consumer Research, 29(3), 416-426.